アンケートに答えて、機械系オリジナル壁紙をゲット!

アンケートにお答えいただいた方にもれなく、選べる「東北大学機械系オリジナル壁紙」をプレゼント。

パソコンやスマートフォンの壁紙としてダウンロードして、受験のお供にご活用ください。

アンケート回答期限:2021年3月31日(水)

アンケートに答える

アンケートにお答えいただいた方にもれなく、選べる「東北大学機械系オリジナル壁紙」をプレゼント。

パソコンやスマートフォンの壁紙としてダウンロードして、受験のお供にご活用ください。

アンケート回答期限:2021年3月31日(水)

アンケートに答える

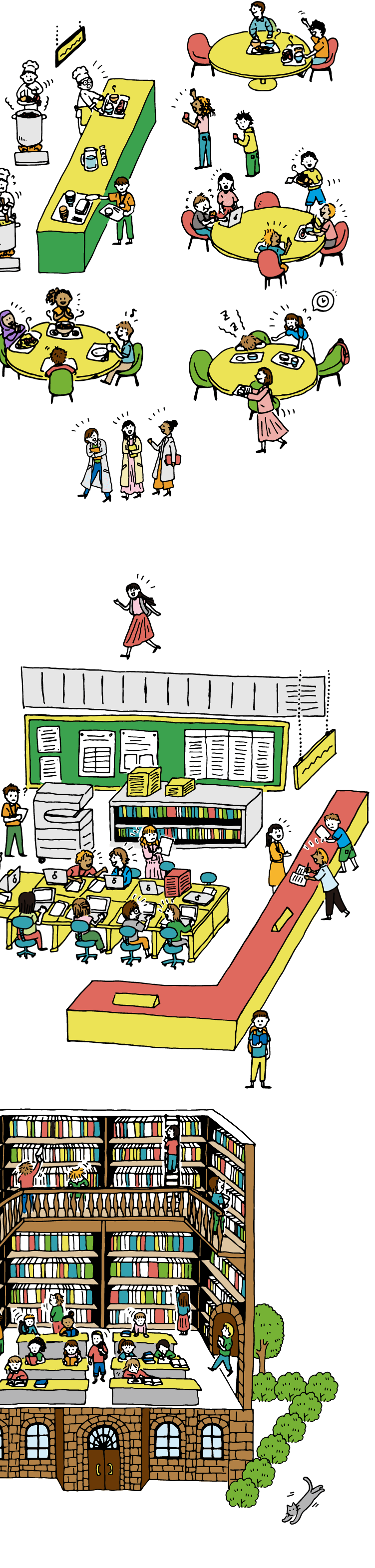

機械システムコース

ファインメカニクスコース

ロボティクスコース

航空宇宙コース

機械・医工学コース

国際機械工学コース

このコースでは、機械システムの基本である機械工学を重視しながら、新しい分野を開拓するための基盤となる学力を養います。履修する科目でいうと、数学にはじまり、力学、電磁気学、流体力学、材料力学、計測工学、制御工学、機械設計工学、ナノ加工学etc. …と実に幅広いのが特徴。機械工学の基礎技術を身につけるために、機械知能・航空実験、機械知能・航空研修、計画及び製図なども実践します。

これからの社会で機能する「機械システム」を創造するためには、革新的な新素材の開発や、環境や状況に応じて振る舞うことのできる知能システムへの応用が求められています。また太陽エネルギー、風力、水力などの環境適合性に優れたエネルギーシステムの開発分野でも、本コースで学ぶ知識と技術が、大いに発揮されることになるでしょう。これらの分野でリーダーとなる科学者や技術者の育成を目指す。それが機械システムコースです。

CLOSE

本コースでは、医療や福祉に役立つ工学の基礎を学びます。数学・力学・制御をしっかりと身に付けたうえで、生体の構造と機能を、細胞から臓器システムに渡るマルチスケールで理解し、その機械工学との接点を把握して説明できるようになります。さらに、最新の医工学研究に接する機会も豊富に用意されています(講義としては生体医工学など)。研究を通して、医用材料の開発や加工、医用デバイス・機器の開発、医用シミュレーションなどについて、医療技術の進展と合わせて学ぶことが出来ます。

高齢化が加速する日本では、世界に先駆けて効率的な医療システムを創る必要があり、機械工学的なモノづくり技術の役割も重大です。例えば健康状態を把握する新しいセンサや遠隔治療技術の開発はもちろん、iPS細胞による再生医療などにも、培養や移植技術に機械工学のアプローチが求められています。本コースでの学修と研究活動を通し、健康で安心な社会の実現に不可欠な、“生体・医療に通じた”科学者あるいは技術者として巣立ってくれることを期待しています。

CLOSE

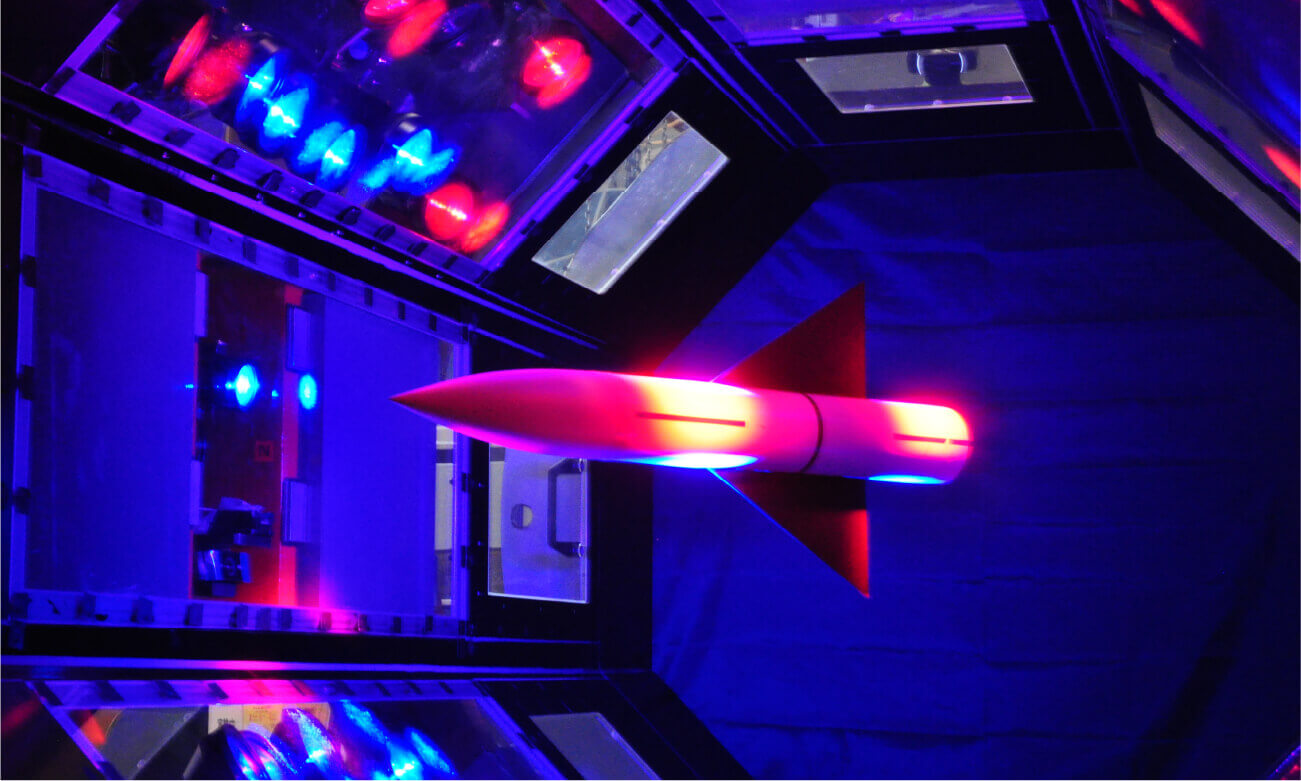

学びと研究のキーワードは「シミュレーションサイエンス」と「スペーステクノロジー」。極限状態における気体の流れや、新素材を用いた構造のシミュレーション技術を研究し、新しい航空機や宇宙機の最適なデザインを探求します。また深宇宙探査の主役である自律型の探査ロボット、宇宙ステーションのような大規模な宇宙構造体、宇宙空間に飛び出す宇宙機の新世代推進エンジンなどをテーマとして、最先端の「スペーステクノロジー」を学びます。そしてその成果は、これまでも、これからも我が国の航空機開発および宇宙開発に大いに役立てられるのです。

本コースの教員の多くは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や航空機メーカーと共同研究を行っていて、航空宇宙分野の第一線の研究や航空機開発に協力しています。また、東北大学は「はやぶさ」サンプルリターンなどの宇宙探査プロジェクトにも多数参加している他、独自に小型宇宙機の研究開発・軌道上運用を行っています。このため、各研究室では、次世代の航空機や宇宙機開発に直結した魅力的なテーマの研究が数多く実施されています。

CLOSE

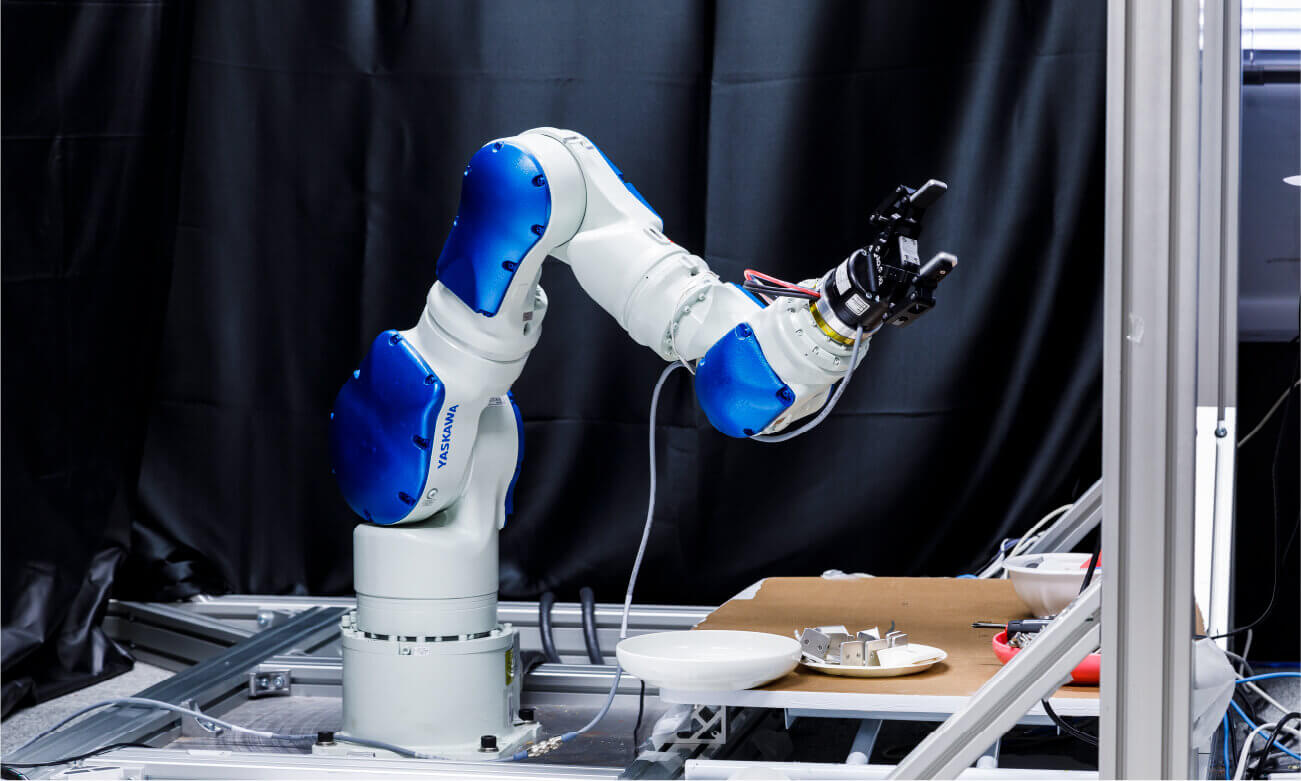

ロボットはメカ、エレクトロニクス、ソフトウェアなど、様々な技術の融合・複合です。ロボティクスコースでは、人とロボットが協調して作業を行うための研究、分子レベルの部品を設計してナノロボットをつくる研究、災害時に用いるレスキューロボットの開発、高度な画像解析技術に関する研究を進めています。また、次世代ロボットに利用する各種センサーの研究、「もの」のインターネット(Internet of Things)やAl(Artificial Intelligence)を支えるマイクロ・ナノシステムの研究、それらを利用した先進的なアプリケーションの開発なども行っています。

本コースでは、ロボット技術、マイクロ・ナノシステム技術、画像解析技術、Al(Artificial Intelligence)技術などを世界的にリードする9名の教授が在籍し、国内で最も充実した教育・研究環境を実現しています。この恵まれた学びの環境で、世界最先端の研究に携わることが可能です。ぜひ、ロボティクスコースに入学して、刺激的な研究の世界を楽しんでください。

CLOSE

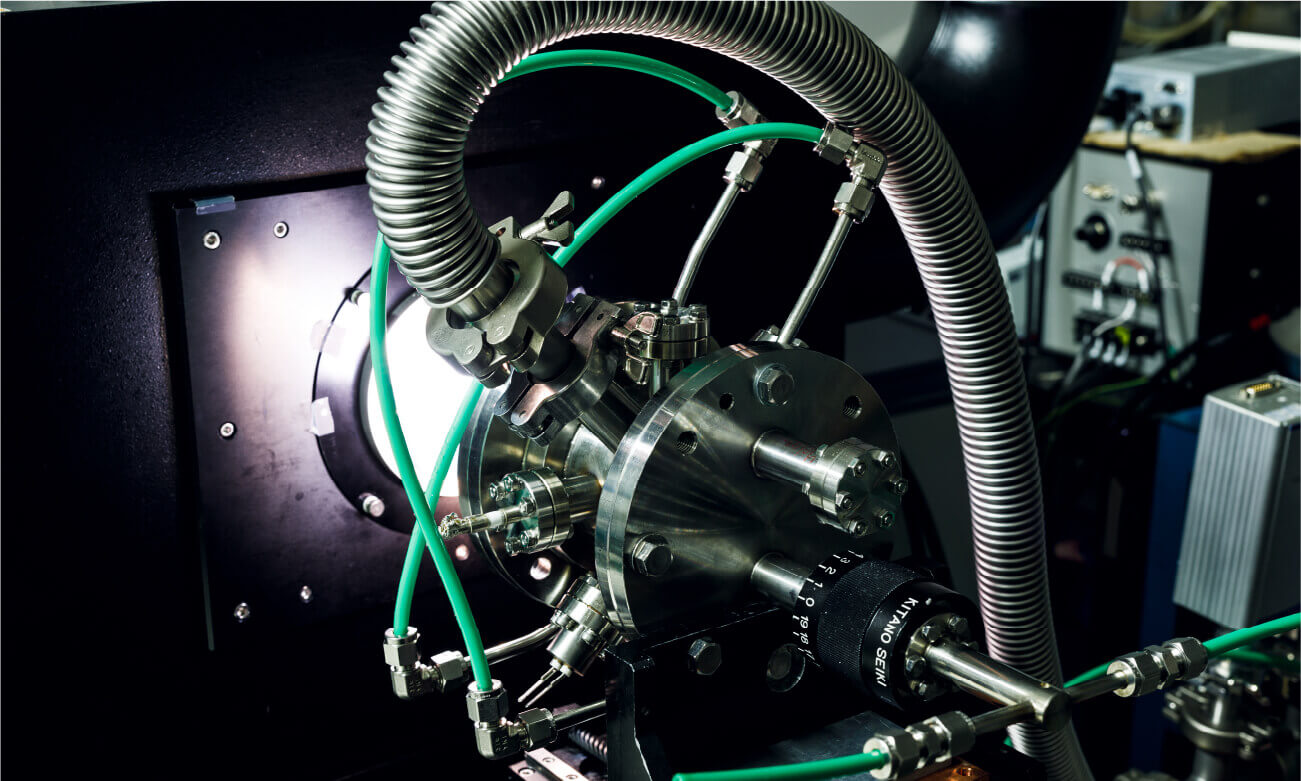

物質をナノメートルの領域、すなわち原子や分子のスケールで自在に制御する技術=ナノテクノロジー。これをサイエンス(科学)からエンジニアリング(工学)に展開するために必要な機械工学の基礎を学ぶのが、ファインメカニクスコースです。科目名で言えば機械設計工学、創成学、電子デバイス、破壊力学、トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑)、微小機械加工学、メカノプティクス(光学と機械工学を融合させた分野)などを学びます。

本コースでは、ナノレベルの機械・加工技術を活用したデバイスや超精密部品などのものづくり、ナノテクノロジーと一体化した材料の研究と開発、それらを総合したマイクロ・ナノ機械やマイクロ・ナノシステムを創り出し、大きな成果を社会に還元してきました。これらは、自動車などの交通輸送工学、発電機器などのエネルギー工学、医用工学、宇宙工学、微小電気機械工学など幅広い分野の基盤技術として、それらの発展の鍵を握っています。

CLOSE

本コースは、世界最高水準の研究と教育の場を世界中の若者に提供することを目的に、機械工学分野において日本で初めて学科教育を英語化した工学学位コースで、2011年10月に開講しました。2017年10月から、グローバル入試を導入することで、それまでに実績を重ねてきた留学生対象の英語コースを日本人にも開放しました。これは日本で初めてとなる国際共修工学コースであり、国籍、ジェンダーを問わず、英語を基盤として工学を学ぶことができます。日本語コースと教育内容は同じで、卒業研究は本学科のうち、機械系5コースの研究室において日本語コースの学生と同一環境で取り組み、英語による指導を受けます。

英語教育は大学院に進学しても連続して受けることができます。IMAC-Uの第一期生、第二期生はほぼ全員IMAC-Gに進学しました。IMAC-G修了生の中には日本のトップ企業に就職した先輩も多数出ています。また博士号を取得し、大学の教員として活躍し始めている先輩もいます。海外の一流大学との様々な交流プログラムも充実しており、「世界に開かれた、ワールドリーディングユニバーシティー」としての確固とした基盤を構築しつつあります。是⾮、世界中に同級⽣を持つ、世界の研究開発をリードする研究者、技術者を本コースでめざしてください。

IMAC-U:International Mechanical and Aerospace Engineering Course(Undergraduate Course)

IMAC-G:International Mechanical and Aerospace Engineering Course (Graduate Course)

IMAC 登録商標第6150306号

CLOSE

最新のAI技術の発展はニューラルネットワークの予測能力の進化によって実現されています。人間や生物の処理速度は一般的に非常に遅いですが、脳の予測能力により情報処理能力が支えられている科学的背景について理解し、運動制御の話題を中心に今後のAIとロボットについて考える講義としたいと思います。また学習計算の効率性については人間の方がまだ遥かによいことが知られています。今後は人間の脳の計算を模倣するニューロモーフィックなAIが求められることが考えられます。

空気や水のように、ほとんど意識することなく身の回りに存在する「摩擦」は、私たちの快適かつ安全な生活の鍵を握っています。このように身近に存在する科学技術である摩擦の制御は、最先端機械システムの高機能化や信頼性の確保、さらには現代の最も大きな課題である低炭素社会の構築においても重要な役割を果たしています。本講義では、そのような摩擦の果たす役割、我々が取り組んでいる摩擦研究の最新情報を紹介するとともに、それらによって拓こうとしている未来への挑戦についてお話しします。

マイクロセンサや小型運動機構を作製するMEMS(微小電気機械システム)技術をはじめとした微細加工技術を用いて、今までにない特徴や利点を持った医療機器、ヘルスケア(健康管理)機器を開発しています。体内から患者の負担が少なく、かつ精密で安全な検査・治療を行うことや、薄く柔らかく小さく、体表に装着できる新しい医療機器の開発などを行っています。開発の基礎から製品化を目指した活動まで、幅広くお話させて頂きます。

私たちの身の回りにはナノテクノロジーを利用した製品が多く普及しています。これら製品を作る際、ナノスケールの計測技術が重要となります。本講義では走査型プローブ顕微鏡と呼ばれる顕微鏡を中心にナノの世界を見る計測技術について紹介します。走査型プローブ顕微鏡とは、ナノサイズの先端を持つ針を使って試料を計測する顕微鏡です。この顕微鏡では試料をどのように測定するのか、非常に小さな磁石を使った情報処理素子がどのように見えるのかなどをご紹介します。

発電用ガスタービン圧縮機のデジタルツインをスーパーコンピュータAOBA上に構築しましたので、その研究成果について紹介します。再生可能エネルギーの導入に伴う電力負荷変動を解決するために実用されます。大規模数値計算により得られたビックデータから機械学習により、一枚の自己組織化マップが作成されます。これにより、ガスタービンの様々な運転状態を設計・運用段階であらかじめ分類することができます。カーボンニュートラルに向けて研究開発されています。水資源に恵まれた日本では、水素燃焼ガスタービンの実現により、2050年カーボンフリーも実現可能です。若いみなさんの英知でこれを実現しましょう。

過去のオープン講義動画

mb 機械・医工学(2023年)

f ファインメカニクス(2023年)

r ロボティクス(2023年)

a 航空宇宙(2023年)

mb 機械・医工学(2023年)

ms 機械システム(2022年)

f ファインメカニクス(2022年)

r ロボティクス(2022年)

a 航空宇宙(2022年)

mb 機械・医工学(2022年)

ms 機械システム(2021年)

ms 機械システム(2021年)

f ファインメカニクス(2021年)

r ロボティクス(2021年)

a 航空宇宙(2021年)

mb 機械・医工学(2021年)

ms 機械システム(2020年)

f ファインメカニクス(2020年)

r ロボティクス(2020年)

a 航空宇宙(2020年)

mb 機械・医工学(2020年)

ms 機械システムコース

f ファインメカニクスコース

r ロボティクスコース

a 航空宇宙コース

mb 機械・医工学コース