- GEM4サマースクール

(アメリカ、カリフォルニア工科大学)

2008年7月21日〜7月25日

工学的に生命現象を学ぶ医工学。

医学的手法では解明が

果たされない諸問題に

力強くアプローチ。

いまだ解き明かされないメカニズムに、工学的アプローチ。

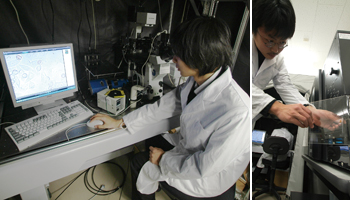

写真2、3 2008年12月に完成した実験棟には、最新機器が揃えられている。左は、培養細胞の観察やマイクロマニピュレーションなどに利用される倒立顕微鏡、右は、多くの細胞の中から、目的の細胞だけを取りだす細胞分離に使う卓上型セルソーター。

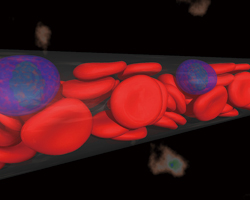

写真4 生体力学シミュレーションによる血液中のマラリア原虫

「さて、生体の構造・機能を力学的に解析することを通じて、バイオメカニクスの基礎研究と応用研究を行っている山口研究室。研究の柱のひとつが、計算生体力学的手法により行われる「血液の流れと血管壁の相互作用の解析」。これはどのような研究なのでしょうか。

血液を送り出すポンプ役の心臓や、血液の通り道である血管など、全身に血液をめぐらせる臓器を循環器といいます。これらに何らかの障害や異常が起こる循環器疾患に、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳出血などがあり、悪性新生物(がん)に続いて、死因の上位を占めています。「テレビや新聞などを通じて、血液中の悪玉コレステロール※3や中性脂肪などという言葉は、よく耳にされると思います。これらが多すぎる高脂血症は、動脈硬化を誘発し、循環器病につながるといわれています。しかし、動脈硬化症のメカニズムは、実のところ、すべてが明らかになっているわけではないのです。血液が危険因子であるならば、血管のどの部位に発症してもよいはずですが、限られた場所にしかできません。解明しようにも、実際にヒトの体をつかって実験や研究を行うわけにはいきません。そこで、我々は血管を流れる複雑な血流構造を詳しく解明・評価するための生体力学シミュレーションに取り組んでいます。非常に簡単に言うと、血管のモデルをつくって、さまざまな条件や問題を勘案し、病変の様子を観察するというものです。これまではコンピュータの性能に限界がありましたが、昨今の数値流体力学の発展に伴い可能となりました」と山口先生。目下、動脈瘤※4と急性心筋梗塞の発生と進展の仕組みの解明を目指しており、さらなる研究の発展によって、予防や治療に役立てていくことが期待されています。最近では、そうした研究から派生して、感染症に関するシミュレーションにも着手。「とりわけマラリアは、世界で年間3億人とも5億人ともいわれる人びとが罹患し、150万人の尊い命が犠牲となる原虫感染症です。重篤な症状のひとつとして、マラリア原虫が、血液中に増殖し、赤血球に取り付いて固まりをつくり、脳内の血管に詰まって血流を阻害するものがありますが(脳マラリア)、そのメカニズムもはっきりと理解されてはいません。こうした汎世界的な課題にも早急に取り組んでいかなければなりません」。国際貢献の側面からも重要な意味合いを持ちます、と山口先生は語ります。